(香港文匯報記者 尉瑋、丁寧)早前香港書展,《繁花》作者金宇澄在熱浪中訪港。馬不停蹄地出席書展與「一本讀書會」的兩場講座,聊起小說背後的軼事、電視劇的熱潮、香港與上海,還有自己現在最感興趣的——畫畫。簽書的人龍終於散去,金宇澄在安靜的會客室中接受記者的訪問。

「繁花的小說究竟賣得好嗎?電視劇究竟是不是大受歡迎的?」訪問才開始,他卻反問道。

從《繁花》出版到改編成話劇,從王家衛的電視劇到現在又在大館辦畫展,討論一波又一波,金宇澄身處其中,可能已經講述了太多次關於《繁花》的故事。嘰嘰喳喳,眾聲喧嘩,亂花迷人眼,他拉開一點距離,有點酷的,反倒想看看這沸騰的熱氣下面是什麼。「到我這個年齡,我也知道,年輕人最討厭的就是一個人倚老賣老。我始終覺得,別看我歲數大,我總是很聽年輕人的話的。工作方面也好,我的雜誌社也好,大部分也是80後、90後的年輕人。」《繁花》這本書,帶給香港的到底是怎樣的意義?王家衛的電視劇真的觸動香港觀眾了嗎?新出版的《繁花》批註本,年輕人真的會細看嗎?這是金宇澄好奇的。

《繁花》是與眾不同的。「我覺得小說應該像開超市一樣,你可以進去自由選擇。《繁花》這本書,其實你打開一頁就可以看,這是我要告訴香港讀者的,它和其它小說不一樣。也不要把上海方言看得那麼可怕,它實際上是一本經過改良的方言的中文小說。從電視劇開始播出之後,小說和電視劇相互之間形成了一種合力。導演王家衛也曾經說過:帶著《繁花》看《繁花》。他的意思就是,他只是取了《繁花》小說中的其中一塊。作為作者來說我也非常高興,小說像一棵樹一樣,長出來後有一個枝椏伸到別的地方去了,產生了一個更加立體的,更加有畫面感、有聲光電的一塊,我覺得我們都很開心做了一個這樣的東西。」

小說完成後,繼續以各種其他形式延展著意義的宇宙,作家孤身描繪出的故事透過不同媒介變成了許多人一起參與的事件。「尤其是話劇,編劇溫方伊是90後,都是年輕人在喜歡。」金宇澄說,「生命像被延長了,我有成就感,我高興的是沒有代溝,交往的都是年輕人,我還沒有到那種越老越變壞的狀態,比較慶幸。」

每個作者心中都有理想讀者

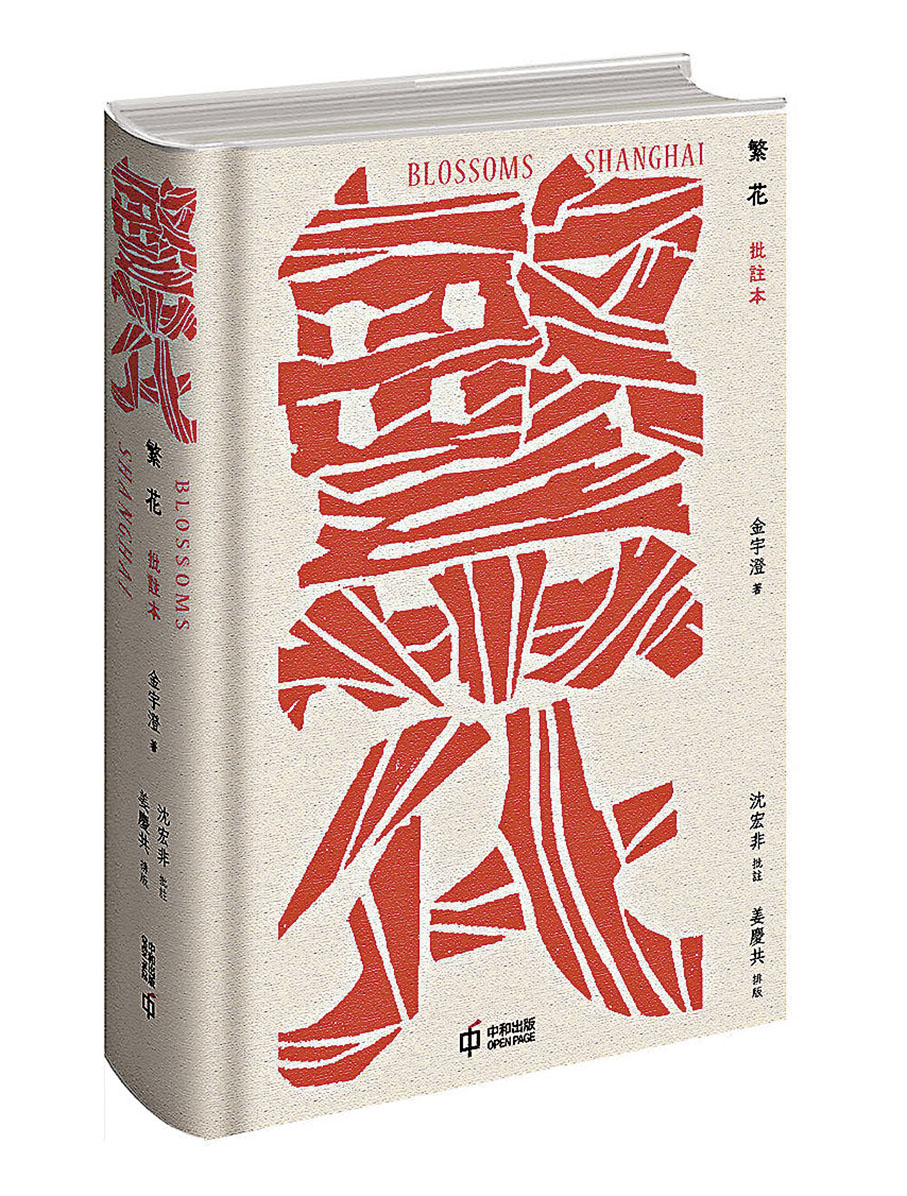

《繁花》後,長江文藝出版社於2023年7月出版了簡體版《繁花》批註本,繁體版則由香港中和出版社於早前的香港書展中推出。在原著的基礎上,對其中的方言詞彙、特殊表達和重點情節都加以批註和鑒賞,為想要細讀《繁花》的讀者帶來更大的探索樂趣。

金宇澄回憶道,2017年,長江文藝出版社的副社長陽繼波在上海書展找到他,提出想要做一個《繁花》的批註本。「說到批註本,立刻會想到傳統批註本的樣式,我說,批註人難找呀。看過如今某些批註本是由評論家來完成的,包括古典的金聖歎那種也不合適。更接地氣的批註,應該是深深懂得上海生活的人才行。」金宇澄心中有自己的人選,一位是上海曾經的文藝地標季風書店老闆小寶,上海灘人稱寶爺;另一位是作家沈宏非,曾為《南方周末》《三聯生活周刊》等媒體寫專欄,著名美食家,寫過不少美食文章,《舌尖上的中國》顧問。這兩人,一位50年代生人,一位生於60年代,由他們批註,老上海的人與事才是清清楚楚明明白白。

「就像我這本小說一樣,作者心中都有一個理想讀者。」金宇澄說,「當年寫《繁花》,我的理想讀者包括了這兩位,包括王家衛。我寫一本書,一定這些人看了能喜歡,才是我的目的。作者對讀者是有這方面要求的,蠻重要的。如果給小寶或者沈宏非這樣的讀者來看,很膚淺很基本的東西就不要寫了,他們沒感覺的。只有我們都清楚的某些痛點、癢點,某些幽默或意味深長的地方,能讓他們會心一笑。」

批註本,說嘔心瀝血也不為過

批註本最終請來了沈宏非,「他處女座,做事特別認真。這本批註本完全是在他手機中做出來的,出版社做這本書也特別困難。」不僅在批註的內容,還在於版式。看過批註本的讀者,會對文字排列與樣式印象深刻,套紅的橫排印刷,如圖畫般鑲嵌進文字中,標註的是小點還是小圈,字體如何選擇,插圖又怎麼配搭、互文都是講究。金宇澄說,當時排版他專門請來「上海老法師」姜慶共操刀,他是著名的平面設計師,專注上海城市歷史和設計文化出版物的創作。

「《繁花》批註本每一頁都是手工排版。」金宇澄說,「整本書當時是多人一起參與進行的,比如樣式不能做那種豎排版的線裝本,各種變化也都是姜老師想出來的,包括眉批怎麼樣,旁邊的側批,大大小小的組合。封面基本是我的設計,字也是我寫的,包括插圖,原來《繁花》的插圖是黑白圖,因為這書是套紅,就用紅鉛筆把插圖加了些紅色背景,或紅色裝飾,圖是和文字版面非常般配。」批註的內容也經過大量的編輯工作逐漸成形,「說嘔心瀝血也不為過。」

問金宇澄,這次作為沈宏非批註的首個理想讀者,對老朋友的批註有沒有感到驚訝的地方?他笑說:「驚訝就是因為他處女座的精細狀態!比如發現我經常引用了什麼人的句子,他指出:哇,原來你是誰誰誰粉絲。我的寫作習慣,喜歡看什麼什麼書,這些秘密都被他發現了。」

批註的樣式,當代讀者是否能接受呢?金宇澄有疑慮。「這回出的香港繁體字版,很漂亮,我也好奇,年輕人買來會讀嗎,嗯,我得相信讀者,也感覺……江河日下吧。這種傳統的包括紙書,肯定會有一個新變化,會見分曉。」

畫畫比寫作愉快很多

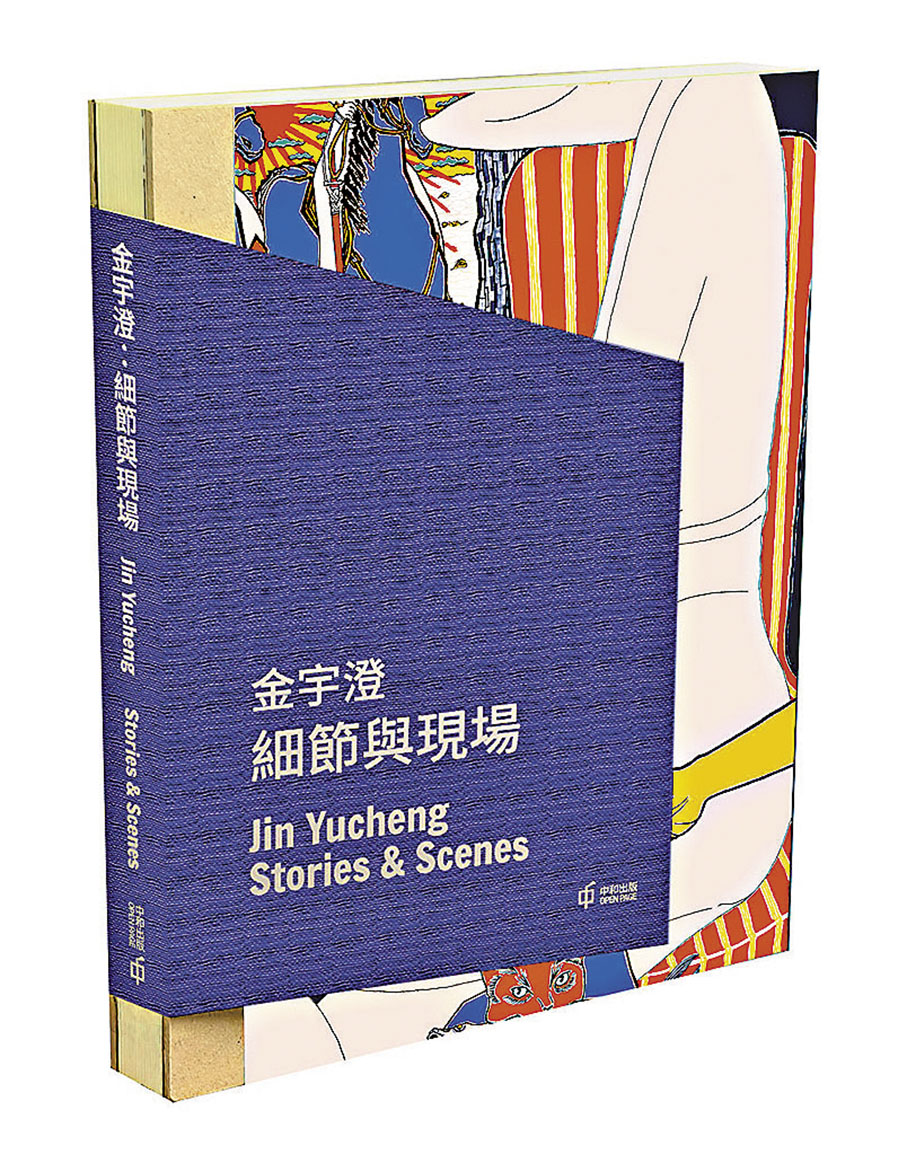

除了批註本的《繁花》,香港中和出版社還同時出版了金宇澄首部繁體中文版繪畫作品集《金宇澄:細節與現場》,精選了他包括《繁花》插圖手稿在內的200幅畫作。而由季豐沙龍和雲杪文化聯合呈現的「繁花——金宇澄繪畫展」亦正在中環大館展出。

金宇澄回憶自己這些繪畫作品的由來。2000年,他在《上海文學》開設了「城市地圖」專欄,每期刊一篇上海故事,並且請作者手繪地圖,後來有作者不願意畫地圖,便由他代畫。等到《繁花》在《收穫》雜誌上刊登時,他地圖癮又冒出來,便配了4個地圖,「想要讓小說中的人物和故事有更加確定的坐標。」到了《繁花》要出單行本時,經由《收穫》雜誌的編輯提議,金宇澄便為小說創作了一系列插圖。「這些畫都是匆忙中用雜誌社打印機邊上用過的A4紙的背面畫出來的,有時候畫的構圖都有問題,我就剪下來,再貼在另外一張紙上,用辦公用的水筆來畫。總的來說,這些圖都是太隨性,但是同時我自己覺得很重要,因為圖這個東西比文字更早在人類歷史中用以表達。嚴格來說,繪畫是每個人都有的本能。」

金宇澄說,自己沒有受過任何正規的美術訓練,多年來畫的畫大多是用一般的圓珠筆、鋼筆,或者水彩等顏料,甚至蠟筆,混在一起完成,非常隨性。要說自己畫畫的路,也是「彎彎曲曲走過來」。他回憶年輕時,交的朋友大多是喜歡文藝的,一次都沒有遇到一個喜歡美術的。「我畫畫後想,如果七十年代,我20歲出頭時遇到一個畫畫的朋友,說不定我就畫畫了。」那個年代,文藝、小說大多地下流通,一套盧浮宮油畫的黑白相片,像珍寶般人手相傳,每人只能借看兩小時。資源如此匱乏,限制如此之多,「但人就像乾癟的海綿,如飢似渴。」

關於畫畫,有些畫面始終難以忘懷。他記得有一次總算是認識一位畫畫的青年,到對方家中拜訪,一方安靜的院子,開著桂花,東西兩廂房中放著畫作,中間的客廳還掛著祖上的工筆人像畫,「我驚呆了。」過了幾年,聽說那個房子被拆掉了,那段午後的寧靜卻一直留在他腦海中。還有青年時在東北大農場的集體宿舍,有人床前放著一本民國時期中央大學建築系教科書《鋼筆畫教程》,讓他無意識地喜歡。再後來做鉗工,要學機械製圖,他便學會了畫剖面圖,在很長一段時間喜歡畫分解圖。「一個新加坡的設計師朋友說,你怎麼喜歡畫分解圖,這是繪畫中最低檔的一種,就像宜家的說明書一樣。然後他又說:不過,你畫得挺好看的。」金宇澄笑道。

現在,自己的興趣轉到美術,金宇澄說自己停不下來,「想要畫的有很多,」他說,「而且過程比寫作愉快很多。畫畫很愉快,因為我什麼都不大知道,像一個小朋友什麼都新鮮,什麼都想試試看。當然也走了很多彎路,但我覺得我狀態挺年輕的。文字的話,文學的話,顧忌就多多了。」

大館的一棵芒果樹

金宇澄說,上一次他來香港是7年前,經過這麼多年再來,仍然覺得香港特別有城市的味道。「從表現城市韻味的角度來說,香港的豐富性,永遠是寫不勝寫的。」他說。如果要形容香港與上海的分別,上海更像一個旅行袋,在某個歷史時期被拉開了拉鏈,被完全暴露、完全打開,完全露出裏面的內容。「香港是原汁原味的,上海雖然有這樣的綻露,雖然被完全打開,但打開的同時,就在癒合,甚至保存了更多的故事和魅力。」

這次來香港,金宇澄去中環大館,逛了他自己的畫展。他在大館裏見到一棵巨大的芒果樹,聽了關於這棵樹的神奇故事。「據說這棵樹如果結了很多果子的話,就會有人去世或升官,這有很玄妙的空間,充滿神話色彩。」大都市總是充滿傳奇,一如這棵樹,包括那位閘北開封路的上海女人。永遠存在於傳說之中,讓人難以忘懷,也許,在作家的下一本書或下一幅畫中,我們會見到這些故事的延伸與難忘的他們的身影?

金宇澄總說,一個人的生活經歷是有限的,出生在一個具體的地方,那麼,這裏的特徵,在他的一輩子裏,會以各種方式出現,如影隨形。「如果你出生在城市,城市就會變成你寫作的重要場所;如果生在農村,你對那裏的認識積累會更深厚。你少時生活的地方,是你敘事的原點,正如福克納所說:家鄉那塊郵票般大小的故土值得一寫。我永遠只能寫上海某一塊郵票大小的地方。所以《繁花》寫的是六十年代到九十年代的上海,從阿寶小時候開始寫。如果我是農村小說的作家,我也無法脫離小時候的鄉村,這是文學規律。」

文學與美術 不同的「細節」,迥異的「現場」

新版畫冊的名字「細節與現場」,用來形容小說《繁花》或是金宇澄的繪畫特點,都很貼切。

但對金宇澄來說,觸及美術的「細節與現場」,與文學卻是大不一樣。他說起一個真實的故事:某個上海女人和丈夫原住閘北開封路,一間又小又破的房子中。1990年代丈夫賺了大錢,在上海買了三四十套房子。但每到夜晚,女主人在豪華的新房子裏都無法入睡,要讓司機送自己回去開封路8平米的小房子中,在簡單的鋼絲床上才能安眠。第二天,司機又把她接回花園別墅中,與丈夫坐在早餐桌前吃早餐。

「文學的細節和美術的細節不一樣,文學建立的這種『畫面感』,美術上很難畫出來,包括這個女人怎麼畫?怎樣用一幅畫來表現她?這個故事只能靠文字來傳遞。」

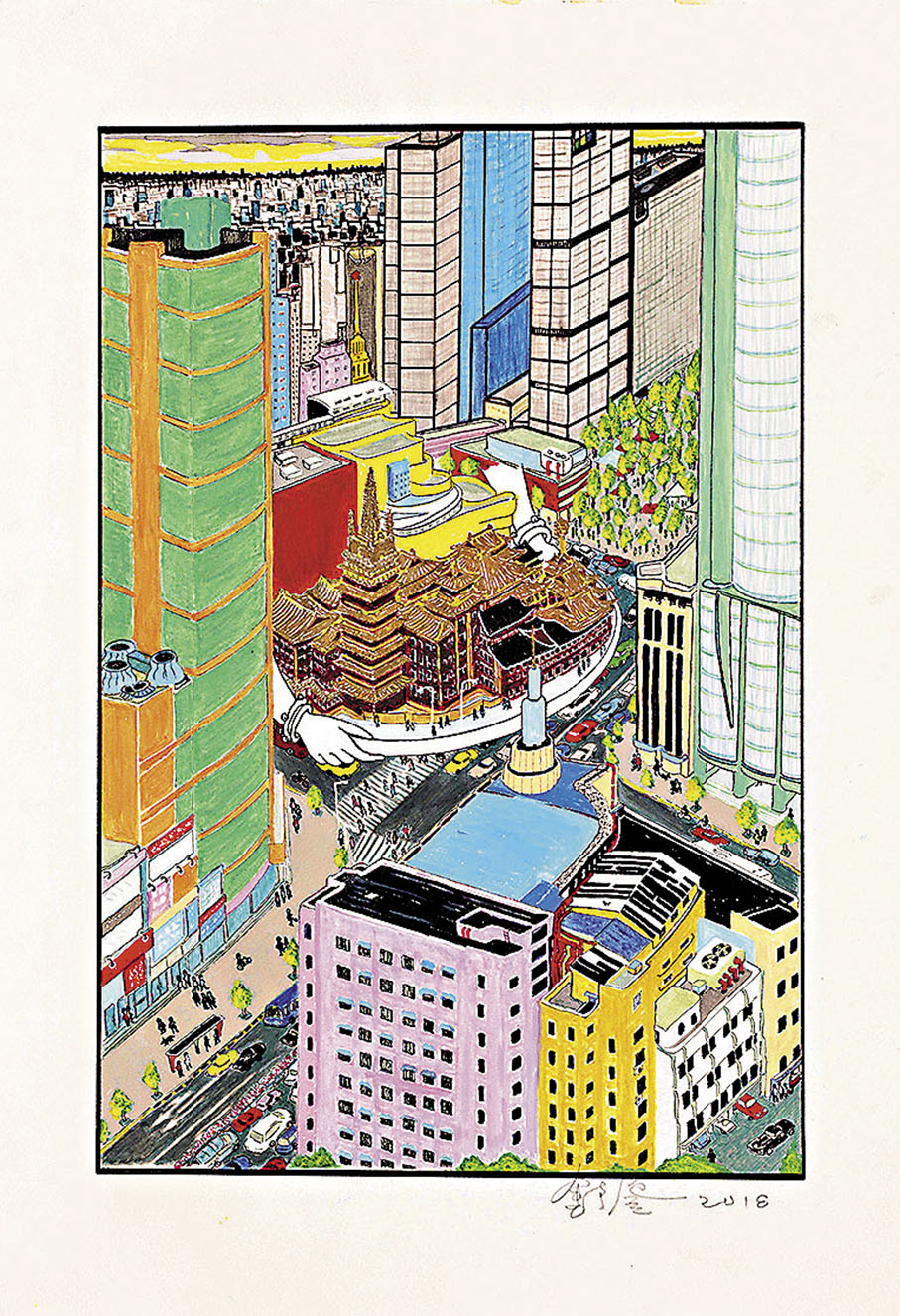

也有些故事用美術來呈現會更加震撼。金宇澄以自己的畫作《上海老場坊》來舉例,畫中所描繪的是上海虹口的一個園區,這裏1930年代時曾是亞洲最大的屠宰場。

畫面呈現一條盤旋而上的道路,牛群從最下方的喇叭口進入後,隨著道路的不斷收窄而變成三牛並行、兩牛並行,最後當道路只能容下一頭牛時,便進行宰殺。「整個大樓的設計者是一個英國人,設計者當年考察上海的天氣,什麼季節吹什麼風。因為四樓宰牛可謂是血氣沖天,要找到自然風的引導,把血腥味沖掉,可謂用心良苦。我就畫了這麼一幅畫,整個畫面是牛在盤旋而上,而樓中的這裏那裏,有著沉默的男人女人,看著牛往前走。這個地方現在變成文創空間,你可以喝咖啡、吃pizza,但其實稍微知道一點歷史的人,比如我,會渾身發冷,覺得陰氣十足。這種畫面一出來,現場就比較清楚。我說過的,這種畫估計也沒人會買,看了就覺得喪嘛。但我也聽說好幾個朋友明明知道這個悲慘的背景,仍然喜歡。」

(來源:香港文匯報A16:讀書人 2024/08/05)